最近,江西永新县的一则教师选调公告彻底引爆舆论。(源自三湘都市报等媒体)

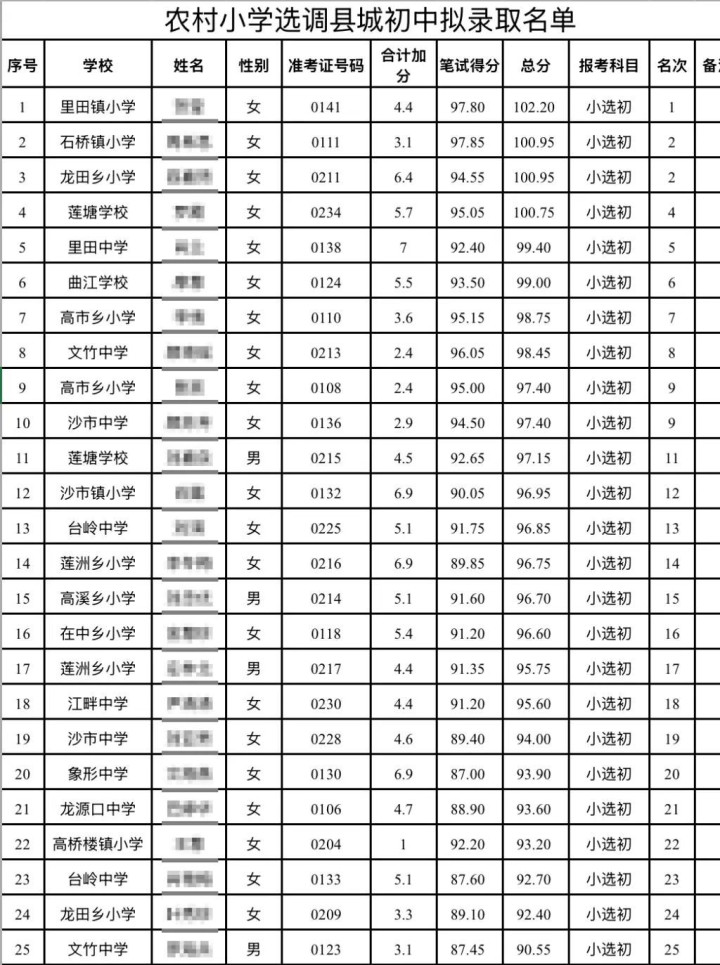

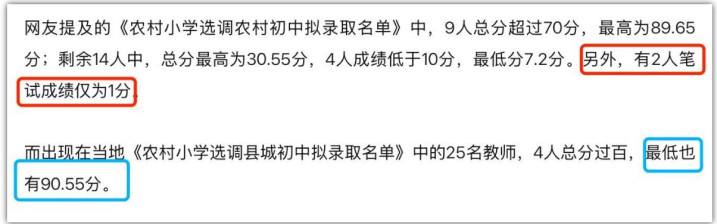

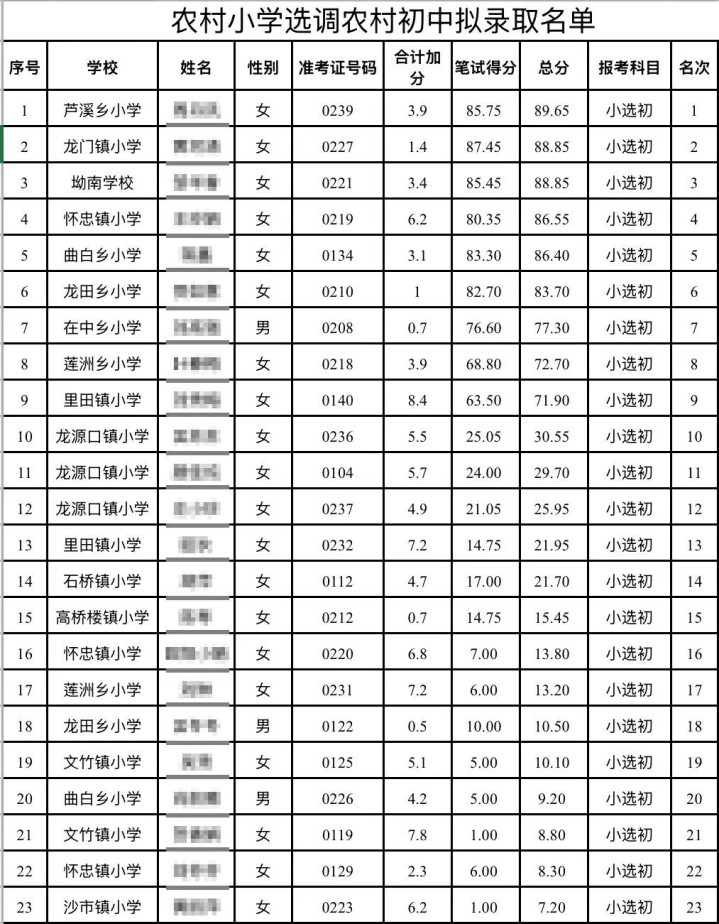

农村初中选调名单里,有人总分7.2分,甚至笔试只得了1分;而县城初中的最低分,却高达90.55分。这组刺眼的数据,像一根针,扎破了公众对教育公平的最后一层期待。

面对质疑,当地教体局回应:这些教师都有初中教师资格证,分数低不能证明水平低。但网友不买账:既然分数不重要,那还考什么?直接内定算了!

矛盾点在于:教师资格证考试70分合格,选调考试单科却能考1分。

这种断崖式落差,让“个人原因”的解释显得苍白。是能力退化?还是态度问题?无论是哪种,都难以让人相信这样的教师能教好学生。有家长直言:“楼下二傻子做卷子都不止1分,这样的老师能教什么?”、“难怪以前我们学校成绩差,原来真的是老师不行!”

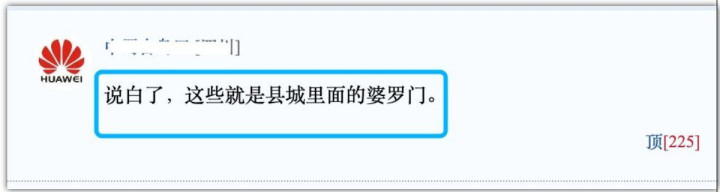

最让人无法接受的是城乡教师选调的“双标”。县城初中选调录取线坚挺在90分以上,农村初中却“接纳”了个位数分数老师。网友尖锐比喻:“这不就是县城的婆罗门吗?农村孩子只配要别人挑剩下的?”

农村孩子做错了什么?

他们或许没有优质的课外辅导,没有见过最先进的实验室,但他们同样渴望通过知识改变命运。当低分教师被推到他们面前时,是否传递的信号是:“你们只配接受更低标准的教育。”

正如一位网友的感叹:“欺负老实人,我们最擅长。”官方强调“公开公平”,但公众的信任早已被击穿。

方案里写着“从县城落选者中按分录取”,却没解释:极低分者为何能进入候选池?落选者的分数分布如何?调剂标准到底是啥?网友的调侃一针见血:“最终解释权在嘴。”

没有阳光化的操作流程,再多的“公平”口号也显得空洞,反而加剧了“暗箱操作”的猜疑。有教师留言:“我们辛苦考高分进县城,结果农村却捡漏1分选手,这规则合理吗?”

这场争议,早已不是简单的教师选调问题。它暴露了基层教育生态的深层积弊:资源错配、程序失范、城乡差距。

公众愤怒的,不是不能有教师流转,而是流转的规则是否公正透明;担忧的,不是农村学校不需要教师,而是这些教师是否真的能担起育人重任;反对的,是任何形式的"打折"教育,尤其是以农村孩子的未来为代价。

“分数低不能证明水平低”,或许在哲学层面有其道理,但在现实中,当1分、7分这样的极端案例出现时,这种辩解显得无比荒谬。

教育公平的底线,容不得“打折”。它承载着无数农村家庭的希望,关乎社会流动的公平性。任何对这条底线的试探,都是在动摇教育公平的根基。

永新县的事件,需要的不只是平息舆论,更应成为一次深刻的制度检视与行动纠偏。

让每一个孩子,无论身在城市还是乡村,都能真正享有合格、有尊严的教育。毕竟,毕竟,当1分教师站上讲台,打折的不仅是分数,更是千万农村家庭的未来。

你怎么看待这件事?欢迎留言讨论。

(图源网络,侵联删)